ビルの維持管理において、屋上防水工事は避けて通れない重要な課題です。しかし、「どのくらいの費用がかかるのか」「どの工法を選ぶべきか」と悩まれる管理者・オーナーの方も多いのではないでしょうか。

本記事では、ビルの屋上防水工事にかかる費用相場を工法別に解説するとともに、コストを左右する要因や見積もり時のチェックポイントまで、実務担当者が知っておくべき情報をご紹介します。

計画的な改修を行い、ビルの資産価値を維持するための参考にしてください。

目次

ビルの屋上防水工事が必要な理由とは?

ビルの屋上防水は単なる設備の一部ではなく、建物全体を守る「シールド」のような役割を果たしています。では、なぜ定期的な防水工事が必要なのでしょうか。

劣化による雨漏りや構造部の腐食を防ぐため

屋上防水層が劣化すると、まず小さなひび割れが発生し、そこから雨水が侵入します。初期段階では目に見える症状がないため見過ごされがちですが、放置すると次のような深刻な問題に発展します。

- 雨漏り:上階の天井シミや壁面の水染み

- 躯体の劣化:鉄筋の錆びや、コンクリートの中性化進行

- 断熱性能の低下:防水層下の断熱材が湿気を含み機能低下

- 電気設備への影響:漏電や配線トラブルのリスク増加

一度構造部分に水が侵入すると、表面的な修繕だけでは対応できなくなり、大規模な補修工事が必要になるケースも少なくありません。そうなる前に適切なタイミングでの防水工事が重要です。

築年数・使用頻度・点検サイクルによる劣化進行の例

防水層の劣化速度は、建物の条件によって大きく異なります。代表的な要因を以下にまとめました。

- 築年数:一般的に10年を過ぎると劣化リスクが高まる

- 屋上の使用状況:人の出入りや設備機器の有無

- 日照条件:直射日光の強い南向き屋上は紫外線による劣化が早い

- 排水状況:水はけの悪い場所は防水層への負担が大きい

- メンテナンス頻度:定期点検の有無と対応速度

例えば、空調設備が多数設置された屋上では、メンテナンス作業による防水層への物理的負担が大きく、一般的な屋上よりも2〜3年早く劣化が進むケースがあります。また、排水不良による滞水が続くと、その部分から防水層の劣化が急速に進行します。

防水性能の寿命とメンテナンスの必要性(10〜15年が目安)

防水工法ごとの一般的な耐用年数は以下の通りです。

- ウレタン防水:10〜15年

- シート防水:15〜20年

- FRP防水:15〜20年

- アスファルト防水:15〜25年

ただし、これらはあくまで理想的な環境での目安であり、上記の劣化要因によって大きく短縮されることがあります。また、メンテナンスの有無も寿命に直結します。

適切な点検と部分補修を行うことで、全面改修のタイミングを延ばし、長期的なコスト削減につながります。例えば、5年目と8年目に適切な部分補修を行うことで、全面改修のタイミングを15年に延ばせるケースもあります。

ビルの屋上防水工事の種類と特徴|工法別にメリット・デメリットも紹介

ビルの屋上防水工事にはさまざまな工法があり、それぞれに特徴や適した環境があります。耐久性や施工期間、コストなどの観点で工法を比較することは、無駄な出費を避けるうえでも重要です。

ここでは主要な防水工法の特徴やメリット・デメリットを詳しく解説します。

ウレタン防水

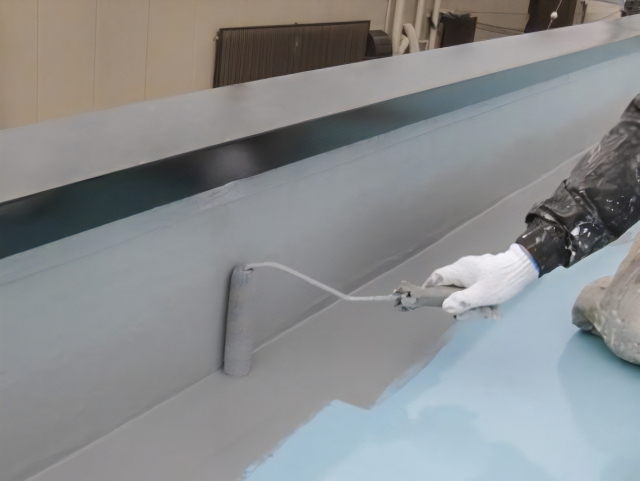

ウレタン防水は液状の材料を塗布して防水層を形成する工法です。既存防水層の上からの「かぶせ工法」も可能なため、改修工事に適しています。

メリット

- 複雑な形状や細部にも対応可能

- 軽量で建物への負担が少ない

- 部分補修が比較的容易

デメリット

- 塗膜の厚みにより耐久性が左右される

- 天候に左右されやすい(湿度・温度条件)

- 多層塗りの場合は工期がやや長い

ウレタン防水は、施工方法によって「1層仕上げ」「2層仕上げ」などがあり、層の数が増えるほど耐久性が向上しますが、費用も上がります。小~中規模のビルでは、コストパフォーマンスの高さから選ばれることが多い工法です。

シート防水(塩ビ・ゴム)

シート防水は、工場で製造された防水シートを現場で貼り付ける工法です。材質によって塩化ビニル系とゴム系(EPDM等)があります。

メリット

- 工期が短く、天候の影響を受けにくい

- 均一な厚みで品質が安定している

- 接合部以外の不具合が少ない

デメリット

- 複雑な形状への対応が難しい場合がある

- 接合部の処理が重要(弱点になりやすい)

- 既存防水層の状態によっては撤去が必要

シート防水は、平面が多く、設備機器が少ない屋上に適しています。特に工期を短縮したい場合や、使用中のビルで施工音や臭いを抑えたい場合に選ばれることが多いです。材質によって価格差があり、一般的に耐久性の高いゴム系のほうが高価になります。

FRP防水

FRP防水は、ガラス繊維で補強されたプラスチック樹脂を用いる工法で、高い強度と柔軟性を兼ね備えています。

メリット

- 高い耐久性と強度

- 継ぎ目のない一体成形が可能

- 耐薬品性に優れている

デメリット

- 施工に高い技術が必要

- 臭気が強い(使用中の建物では注意が必要)

- 大面積での施工コストが高くなりやすい

FRP防水は、特に耐久性を重視する場合や、防水層に強度が求められる場所(人や物の出入りが多い屋上など)に適しています。ただし、施工面積が広くなると費用が高額になるため、部分的な使用や他工法との組み合わせも検討されます。

アスファルト防水

アスファルト防水は、熱で溶かしたアスファルトと防水シートを何層にも重ねる「重防水」の代表格です。

メリット

- 最も実績が長く、信頼性が高い

- 多層構造による高い耐久性

- 耐候性・耐水性に優れている

デメリット

- 重量があり、建物への負担が大きい

- 施工に時間がかかる

- 環境面での配慮が必要(VOC等)

アスファルト防水は、大型の商業ビルやオフィスビルなど、長期にわたって使用される重要建築物に適しています。初期コストは高めですが、耐用年数の長さを考慮すると、長期的な視点では経済的な選択肢となることもあります。

ビルの屋上防水工事の費用相場について

ビルの屋上防水工事にかかる費用は、工法や施工面積、建物の状態によって大きく異なります。

一般的な費用相場は、ウレタン防水で1㎡あたり4,500〜7,000円、シート防水で4,000〜6,500円、FRP防水で5,500〜9,000円、アスファルト防水で6,000〜10,000円程度です。これに加え、足場や仮設設備、下地処理、既存防水層の撤去などが必要な場合は追加費用が発生します。

また、高層階での作業や夜間施工などの特殊条件があると、さらに割増になることもあります。費用の見積もりを依頼する際は、単価だけでなく工法の適正や保証内容、長期的なメンテナンスコストまで含めて比較検討することが重要です。

ビル屋上防水工事の費用相場の一覧表

以下に「ビルの屋上防水工事の費用相場」を工法ごとに比較した表を作成しました。

費用だけでなく、耐用年数や特徴も含めているのでぜひ、参考にしてください。

| 工法 | 費用相場(1㎡あたり) | 耐用年数の目安 | 特徴・適した環境 |

|---|---|---|---|

| ウレタン防水 | 約4,500〜7,000円 | 約10〜13年 | 複雑な形状にも対応しやすい。改修工事に向いている。 |

| シート防水(塩ビ・ゴム) | 約4,000〜6,500円 | 約12〜15年 | 広くて平坦な屋上向き。施工が比較的早く、メンテナンス性も良好。 |

| FRP防水 | 約5,500〜9,000円 | 約10〜12年 | 耐摩耗性・耐衝撃性に優れる。人の往来が多い場所に最適。 |

| アスファルト防水 | 約6,000〜10,000円 | 約15〜20年 | 高耐久で重防水に分類。大型ビルや公共施設に多く採用。 |

複数業者からの相見積もりや、施工実績の確認もコストと品質を両立させるうえで有効な手段です。

費用を左右する5つの要因

同じ工法でも、ビルの構造や立地などによって金額は大きく変動します。見積もりを比較する際には、以下の要因がどのように価格に影響しているかを確認することが重要です。

屋上面積と形状

防水工事においては、施工面積が大きくなるほど㎡単価は下がる傾向にあります。これは、足場設置や材料運搬などの「固定費」が面積に関わらず発生するためです。

例えば、同じ工法で施工する場合

- 100㎡の屋上:6,000円/㎡ → 総額60万円

- 500㎡の屋上:5,000円/㎡ → 総額250万円

また、形状の複雑さも重要な要素です。パラペット(立ち上がり部分)や設備周りの処理が多いほど、手間と材料が増えるため費用が上昇します。シンプルな長方形の屋上と比べ、複雑な形状の屋上では20~30%程度費用が上乗せされることもあります。

下地の状態と劣化レベル

防水層の下地となるコンクリートなどの状態は、工事費用に大きく影響します。下地に以下のような問題がある場合、追加の補修工事が必要となります。

- クラック(ひび割れ):幅や深さによって補修方法が異なる

- 爆裂(コンクリートの剥離):鉄筋の露出があると補修費用が高額になる

- 不陸(凹凸):水溜まりの原因となるため、レベル調整が必要

- 含水率:湿気を多く含む下地は乾燥工程が必要

下地補修が必要な場合、その範囲によっては防水工事本体の20~40%程度の追加費用が発生することがあります。事前調査で適切に把握することが重要です。

既存防水層の撤去の有無

既存の防水層を撤去するか、上から重ねるかによって費用は大きく変わります。

- 撤去工事あり:1㎡あたり1,500円~3,000円の追加費用

- 撤去なし(かぶせ工法):既存防水の状態によるが、基本的に割安

ただし、既存防水層の上に新たな防水層を重ねる「かぶせ工法」は、下地の状態が良好な場合に限られます。既存防水層の膨れや剥がれが多い場合は、かえって不具合の原因となるため撤去が必要です。また、建築基準法では防水層を3層以上重ねることができないため、既に2層ある場合は撤去が必須となります。

作業環境・施工難易度(高層・夜間作業など)

建物の条件によって施工難易度が変わり、それが費用に反映されます。

- 高層ビル:資材運搬の手間や安全対策費用が増加(10階以上で10~20%増)

- アクセス困難:クレーンやリフトが必要な場合は設置費用が発生

- 夜間・休日作業:通常の1.5~2倍の人件費

- 稼働中の設備:空調機器など稼働中の設備周りの施工は難度が上がる

特に、ビルが営業中で作業時間に制限がある場合や、近隣への配慮から騒音制限がある場合は、工期が延びるとともに費用が増加します。これらの条件は事前に施工会社に伝え、適切な見積もりを出してもらうことが重要です。

保証年数やアフターサービスの有無

長期保証やアフターサービスの充実した施工会社を選ぶと、その分費用は高くなる傾向があります。

- 標準保証(2~5年):基本的な施工費用

- 長期保証(10年以上):5~15%程度の上乗せ

- 定期点検付き:点検回数や内容によって変動

しかし、適切な保証とアフターサービスは、将来の不具合時のリスクを軽減します。特に、無償の定期点検サービスがあれば、早期に不具合を発見でき、大規模な修繕を防げる可能性があります。コストだけでなく、こうした付加価値も考慮して選びましょう。

ビルの防水工事を安く抑えるコツ

防水工事は決して安い買い物ではありませんが、いくつかのポイントを押さえることで、適正価格での施工が可能になります。

複数社からの相見積もり

最も基本的かつ効果的な方法は、複数の施工会社から見積もりを取ることです。理想的には3社以上からの見積もりを比較しましょう。ポイントを以下にまとめました。

- 同じ条件(工法・材料・範囲)で見積もりを依頼する

- 見積書の項目を細かくチェックし、何が含まれているか確認する

- 最安値だけでなく、提案内容や会社の信頼性も考慮する

相見積もりを取ることで、適正価格の相場感がつかめるだけでなく、各社の技術力や提案力の違いも見えてきます。中には、より効果的な工法や材料を提案してくれる会社もあるでしょう。

長期視点でのコスト比較(単価 vs 耐用年数)

単純な㎡単価だけでなく、耐用年数を考慮した「年間コスト」で比較することが重要です。

例えば以下のような場合をみてみましょう。

- A工法:5,000円/㎡、耐用年数10年 → 年間コスト500円/㎡/年

- B工法:8,000円/㎡、耐用年数20年 → 年間コスト400円/㎡/年

この場合、初期費用はA工法が安いですが、長期的にはB工法のほうが経済的です。また、工法によってメンテナンス頻度や費用も異なるため、これらも含めた総合的な比較が必要です。

自社施工かどうかの確認

見積もりを依頼した会社が実際に施工するのか、それとも下請けに出すのかを確認することも重要です。

- 自社施工:技術的なフォローや責任所在が明確

- 下請け施工:中間マージンが発生している可能性あり

下請けを使うこと自体は悪いことではありませんが、重層的な下請け構造になっていると、その分マージンが上乗せされ、施工品質の管理も難しくなります。可能であれば、実際に工事を担当する会社と直接契約することで、中間マージンを削減できる場合があります。

管理会社や設計事務所との協力体制の検討

ビルの管理会社や設計事務所を通じて工事を発注すると、専門的な観点からのアドバイスや品質管理が期待できます。

- 管理会社の定期発注による割引の可能性

- 設計事務所による仕様書作成と品質チェック

- 複数ビルの一括発注によるスケールメリット

一方で、これらの仲介者を通すことで手数料が発生する場合もあります。メリット・デメリットを検討し、自社の状況に合った発注方法を選びましょう。

屋上防水工事の流れと期間の目安

防水工事は準備から完了まで、いくつかの段階を経て進められます。一般的な流れと期間の目安は以下の通りです。

- 現地調査・診断

屋上の劣化状況や構造を確認し、適切な工法の選定に向けた基礎情報を収集します。 - 見積もりの取得

調査結果をもとに、工法ごとの費用や施工条件を明示した見積もりを提示してもらいます。 - 工法と仕様の決定

予算・耐久性・施工期間などを比較し、最適な工法と材料を選定します。 - 施工の実施

天候や工法にもよりますが、工期の目安は1〜2週間前後。安全対策や近隣への配慮も必要です。

詳しく解説していきます。

1. 現地調査(1日)

- 現状の防水層の状態確認

- 下地の劣化状況チェック

- 排水状況や設備機器の配置確認

- 施工条件(資材搬入経路など)の確認

2. 見積もり・提案(3~7日)

- 調査結果に基づく工法提案

- 詳細見積書の作成

- 必要に応じて代替案の提示

3. 工法決定・契約(1~2週間)

- 提案内容の検討と質問

- 必要に応じて再見積もり

- 契約内容の最終確認と締結

4. 施工準備(3~7日)

- 資材発注と搬入計画

- 施工スケジュールの確定

- 関係者への通知と調整

5. 施工(工法と面積による)

- 100㎡未満:3~5日程度

- 100~300㎡:5~10日程度

- 300㎡以上:10日~2週間程度

6. 完了検査・引き渡し(1日)

- 施工品質の確認

- 不具合箇所の修正(必要な場合)

- 各種書類(保証書など)の受け取り

施工期間は天候によって大きく左右されます。特にウレタン防水やFRP防水など塗布系の工法は、雨天や高湿度の条件では施工できないため、余裕を持ったスケジュール設定が重要です。

屋上立入制限や騒音リスクなどの対処も事前に説明

防水工事中は、以下のような制限やリスクが発生します。事前に関係者への周知と対策を検討しておきましょう。

屋上設備の使用制限

- 空調室外機の一時停止(1~3日程度)

- 屋上出入口の使用制限

- アンテナや機械設備の一時移設が必要な場合も

騒音・振動・臭気

- 撤去工事時の騒音(午前9時~午後5時頃)

- 材料搬入時の一時的な振動

- ウレタンやFRP施工時の臭気(1~3日程度)

その他の影響

- 上階での振動や音の伝達

- 駐車場の一部使用(資材置き場など)

- エレベーターの一時的な使用制限(資材運搬時)

これらの影響を最小限にするための対策(夜間工事、休日工事、工程の分割など)も事前に施工会社と相談しておくとよいでしょう。ただし、特殊な条件での施工は追加費用が発生する場合があります。

見積もり時の注意点とチェックポイント

適切な施工会社と工法を選ぶためには、見積書の内容を詳細にチェックすることが重要です。以下のポイントに注目しましょう。

工法の提案理由が明確か

単に「この工法が良い」というだけではなく、なぜその工法が適しているのかの理由が明確に説明されているかを確認します。

チェックポイント

- 現状の問題点と対策の関連性

- ビルの使用状況や環境条件を考慮しているか

- 将来のメンテナンス計画まで考慮されているか

良い提案では、「パラペット部分のひび割れからの浸水が主原因のため、まずその補修を行った上で、耐久性の高いウレタン防水を採用する」といった具体的な理由が示されます。

㎡単価の根拠や内訳(人件費・材料費・養生費など)

見積書に記載されている金額の内訳が明確かどうかを確認します。

チェックポイント

- 防水本体工事費(材料費・人件費)

- 下地補修費(必要な場合)

- 既存防水撤去費

- 諸経費(養生・清掃・運搬・安全対策など)

- 仮設費(足場・揚重機など)

特に注意すべきは「一式」という表記です。可能な限り具体的な内訳を求め、何に費用がかかっているのかを理解しましょう。また、追加工事が発生した場合の単価(例:下地補修1㎡あたりの単価)も確認しておくと安心です。

保証内容・施工範囲・支払条件の明記

工事の範囲や条件について、明確に記載されているかを確認します。

保証内容のチェックポイント

- 保証期間の明記(何年保証か)

- 保証対象の明確化(雨漏りのみか、その他の不具合も含むか)

- 保証条件(定期点検が必要か、有償か無償か)

- 免責事項(地震・台風などの自然災害は対象外など)

施工範囲のチェックポイント

- 図面や写真での明示

- パラペットや笠木など、周辺部の取り扱い

- ドレン(排水口)の交換有無

- 設備機器周りの処理方法

支払条件のチェックポイント

- 前払い金の有無と金額(一般的には30%程度)

- 中間払いの条件(大規模工事の場合)

- 最終支払いのタイミング(検査後など)

- 支払い方法(振込・手形など)

これらの条件が明確に記載されていないと、後々のトラブルの原因となります。不明点があれば必ず質問し、最終的には書面での確認を取りましょう。

ビルの屋上防水工事でよくある質問(FAQ)

ビルの屋上防水工事に関して、管理者・オーナーからよく寄せられる質問とその回答をまとめました。

ビルの屋上防水は何年ごとにやるべき?

防水工事の周期は工法や環境によって異なりますが、一般的な目安は以下の通りです。

- ウレタン防水:10~15年

- シート防水:15~20年

- FRP防水:15~20年

- アスファルト防水:15~25年

ただし、これはあくまで全面改修の目安であり、5~7年ごとの部分補修や点検を行うことで、全面改修までの期間を延ばすことができます。定期的な点検(年1回程度)を行い、早期に不具合を発見・対処することが重要です。

火災保険や助成金の適用はある?

火災保険の適用 経年劣化による防水層の破損は、一般的な火災保険では補償対象外ですが、以下のケースでは保険が適用される可能性があります。

- 台風や大雨による突発的な損害

- 火災や爆発による防水層の損傷

- 第三者の行為による損傷(工事ミスなど)

保険適用を検討する場合は、工事前に保険会社への相談と、損害状況の記録(写真など)が重要です。

助成金・補助金 地域や自治体によって、以下のような助成制度がある場合があります。

- 省エネ改修工事への補助金(断熱防水の場合)

- 中小企業向け設備投資補助金

- 特定地域の建物改修支援制度

また、国土交通省の「長期優良住宅化リフォーム推進事業」など、条件を満たせば利用できる制度もあります。最新の情報は各自治体や経済産業省のウェブサイトで確認しましょう。

管理会社任せで本当に大丈夫?

管理会社に防水工事を一任するメリットとデメリットを理解した上で判断しましょう。

メリット

- 専門的な知識による適切な工法選定

- 施工会社の選定や品質管理の代行

- トラブル発生時の対応窓口

デメリット

- 管理料や手数料が上乗せされる場合がある

- オーナーの意向が十分に反映されないことも

- 複数の選択肢が提示されないケースもある

管理会社に任せる場合でも、以下の対応をおすすめします。

- 複数の工法や予算案を提示してもらう

- 見積書の内容を詳細に確認する

- 必要に応じて第三者の専門家(設計事務所など)の意見を聞く

- 施工前に現場確認と工事内容の説明を求める

適切なコミュニケーションを取ることで、管理会社のノウハウを活かしつつ、オーナーとして納得のいく工事を実現できます。

ビル屋上防水工事の費用相場についてまとめ

ビルの屋上防水工事の費用は、工法や施工面積、建物の状態によって大きく異なります。一般的な1㎡あたりの費用相場は以下の通りです:ウレタン防水が約6,000~9,500円、シート防水が約6,000~12,000円、FRP防水が約6,500~9,500円、アスファルト防水が約6,000~9,000円となっています。

例えば、100㎡の屋上にウレタン防水を施工する場合、工事費用は約60万~95万円程度が目安です。ただし、足場設置費用や下地処理費用、既存防水層の撤去費用などが追加されることもあり、総額はさらに増加する可能性があります。

また、建物の階数や屋上へのアクセス方法、施工条件によっても費用は変動します。高層ビルやアクセスが困難な場合、運搬費用や安全対策費用が加算されることがあります。

適切な防水工事を行うためには、複数の業者から見積もりを取り、工法の選定や保証内容を比較検討することが重要です。また、定期的なメンテナンスを行うことで、建物の寿命を延ばし、長期的なコスト削減につながります。